Dans la boite à conseils de madame et monsieur Tout-le-monde, il y a toujours quelques mantras à distribuer sans modération. Et notamment, rangés à côté du « il faut lâcher prise ! » et du « charité bien ordonnée commence par soi-même », le légendaire : « la première intuition est toujours la bonne ». Avec son corollaire « il faut écouter son cœur ». Avec tout ça, on n’est pas sortis de l’auberge ; et si on est dans de beaux draps, tant pis, mélangeons les torchons et les serviettes pour laver son linge sale, en public cette fois.

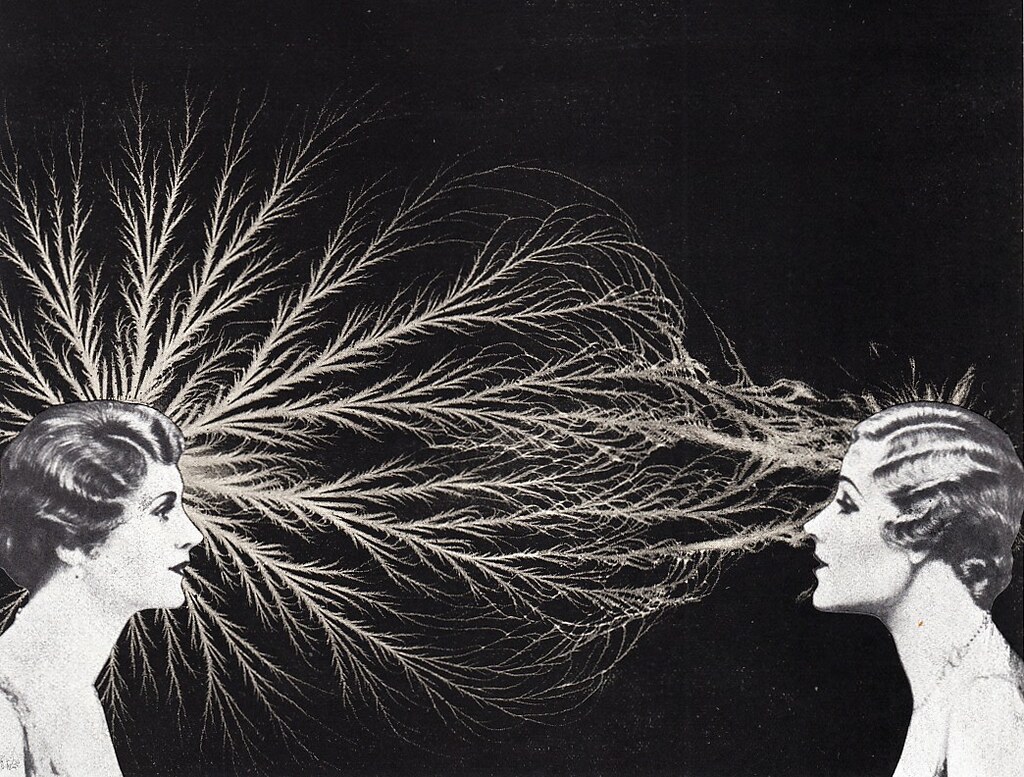

Un peu comme ces patients de géronto-psychiatrie qui, souvent contraints par leur souffrance ou leurs proches à être hospitalisés un temps, se retrouvent parfois à démêler de vieilles histoires de familles, sortant les squelettes de leurs placards, et cherchant un semblant de sens dans plus de quatre-vingts ans de vie. Avec, en prime, ce paradoxe délicieux, où face à un gamin de vingt et quelques années en guide d’écoutant (voire de « guide » ?!), ils s’épuisent parfois à demander qu’on les laisse mourir, soulignant que leur vie est faite, tandis que le p’tit jeune essaye tant bien que mal de leur montrer qu’il leur reste peut-être encore quelques belles années à vivre. Ce faisant, nous sommes telle une paire de funambules sur un fil de toile d’araignée, l’un penchant dangereusement pour tomber, l’autre tentant par tous les moyens de contrebalancer le mouvement, quitte, peut-être, à se mettre en danger, et surtout, à ne pas parvenir à rejoindre l’autre.

Mme Lettrée s’est présentée dans le service, adressée des urgences où elle avait été reçue, souffrant de toutes parts et animée d’idées suicidaires très envahissantes ayant totalement déstabilisé son mari. Elle avait été diagnostiquée très récemment d’une maladie de Parkinson, sur quelques signes très discrets (un peu de raideur à la limite de ce que la clinique pouvait détecter, une modification de la voix, une fatigue inhabituelle…) et des antécédents familiaux, et ce diagnostic était alors initialement décrit, par madame Lettrée, comme déclencheur d’une profonde dépression. Dans les suites de ce diagnostic, elle s’était faite opérée d’une arthrose importante de hanche, ayant nécessité la mise en place d’une prothèse, avec une rééducation où les éléments de dépression et d’angoisse avaient commencé à alerter les soignants. Un traitement anti-dépresseur (« léger ») avait été initié avant son retour à domicile. Puis, dans le silence et la solitude de chez elle, son mari, plus jeune, travaillant encore, les pensées obscurcies de la dépression ne la quittaient plus. Si bien que, poignardée par le constat de sa réduction d’autonomie du fait de douleurs résiduelles à son opération de hanche et à des accès de crispations musculaires qu’elle imputait à sa maladie de Parkinson, elle formula à de nombreuses reprises à son mari le désir de mourir, tant sa souffrance était insupportable. Elle lui demanda de l’étranger, ou de l’accompagner à la falaise de laquelle elle pourrait se jeter dans le vide.

Mme Lettrée était professeur de littérature, avec une affection particulière pour le domaine du romantisme littéraire, et notamment la poésie, dont elle ponctuait généralement les entretiens, évoquant le spleen ou le fatalisme de grandes tragédies, sans trop en faire dans le discours, mais dont le contenu se suffisait à lui-même. Notre première rencontre fut marquée par sa souffrance, caractérisée par une rigidité musculaire, des soubresauts qui n’avaient pas les allures de fasciculations, de dyskinésies, de chorées, d’hémiballismes, ou de convulsions. Peut-être même étaient-ce des sursauts, comme une hypervigilance, amplifiée par les bruits un peu brusques (bien qu’avec un certain décalage) et les émotions. Le discours fut assez pauvre, bien que le contact semblât bon. Elle se voyait mourir, du moins le souhaitait-elle, mais dans sa condition physique, précisait-elle, elle était incapable de mettre ses projets à exécution. Toutes les tentatives de description de son ressenti, même seulement pour le valider, semblaient ne pas parvenir à l’atteindre, et l’angoisse était telle qu’il semblait peu pertinent de prolonger l’entretien. J’appuyais sur les terribles souffrances qu’elle devait ressentir, et évoquais que nous allions essayer de trouver un moyen de les atténuer un peu. J’introduisis un anxiolytique au dosage plus adapté, et augmentait le traitement anti-dépresseur.

C’était la première patiente que j’étais amené à prendre en charge en autonomie « supervisée ». Le psychiatre de l’unité, seul médecin du service, prenait ses congés, et je devais me référer au psychiatre chef de pôle en cas de difficultés. Le traitement anxiolytique proposé eut un effet quasi-miraculeux sur les manifestations musculaires et ses angoisses. Alors qu’elle semblait mélancolique, clinophile, désespéré (telle que nous l’avait présentée les psychiatres des urgences d’où elle venait), elle sortait désormais de sa chambre, et si la souffrance morale était encore là, elle se disait surprise et soulagée sur le plan physique. Toutefois, la iatrogénie chez les patients âgés étant ce qu’elle est, elle fit une chute dans la salle à manger, s’ouvrant le front, et du fait de l’absence de scanner sur place et de la violence du choc, elle fut conduite aux urgences. Elle revint quelques jours plus tard, un peu sonnée, mais sans autre dommage qu’une plaie de quelques centimètres correctement suturée. Elle posa, à de nombreuses reprises, la question de l’origine de cette chute, qui s’inscrivait quelque part dans une recherche de sens bien plus profonde, sur l’origine de sa dépression, ou de sa maladie de Parkinson, comme si tout était lié (et pourquoi pas, bien que, la chronologie d’apparition des signes de la maladie de Parkinson dans son cas et de la dégradation thymique et anxieuse secondaire à l’annonce du diagnostic proposait plutôt une explication d’ordre réactionnelle). Le bilan de la chute ayant été fait, l’hypotension orthostatique ou les troubles ioniques notamment éliminés, et l’imagerie cérébrale normale (confirmant la première image sans autre étiologie à ses troubles psychiques par ailleurs), nous sommes revenus, avec son mari, sur les mécanismes de ses traitements anxiolytiques et anti-dépresseurs, sur la dépression, sur la prise en charge et sur l’avenir.

Étonnamment, Mme Lettrée accordait peu de crédit à la psychologie clinique. Possiblement affecté par une représentation uniquement constituée des aspects les plus dogmatiques de la psychanalyse, elle se revendiquait pratiquante des sciences humaines (insistant discrètement sur le terme de science). Pris d’une soudaine intuition, et conscient de l’orientation théorique de la psychologue du service, je lui proposais une explication plus « intégrative », que j’utilise de manière un peu « passe-partout » de la dépression : « Si l’on prend deux cerveaux, l’un d’une personne souffrant de dépression, l’autre non, et qu’on cherche la différence, que trouve-t-on ? Les cellules qui composent le cerveau comprennent notamment des neurones. Ces derniers communiquent entre eux en utilisant des molécules appelées neurotransmetteurs. Quand on compare la quantité de neurotransmetteurs entre un cerveau déprimé et un cerveau non déprimé, on s’aperçoit que le cerveau déprimé en contient beaucoup moins ! On imagine alors que les neurones communiquent moins bien, et c’est peut-être comme cela qu’on explique cette tendance qu’on les gens souffrant de dépression à voir tout en noir, à ruminer de mauvaises pensées, à être tristes, à ne pas avoir d’énergie, à ce que plus rien ne les intéresse, etc. C’est pour ça que l’on donne des anti-dépresseurs, dont le principal effet est de permettre au cerveau déprimé de retrouver une quantité suffisante de neurotransmetteurs pour lui permettre de fonctionner mieux. On ne sait pas vraiment pourquoi, dans le cerveau déprimé, les neurotransmetteurs diminuent. Il y a plusieurs théories qui proposent des explications : selon les événements qu’on a vécus, selon notre contexte de vie et les relations qu’on a avec les gens qui nous entourent, selon nos apprentissages et nos réactions face au stress, selon notre personnalité ou notre génétique… Alors bien sûr, les anti-dépresseurs, puisque le cerveau peut à nouveau réfléchir sans voir tout en noir par exemple, constituent une sorte de béquille. Un peu comme quand on se casse la jambe : on met un plâtre, qui permet à l’os de se réparer, et en attendant, pour marcher, on s’aide d’un appui. Parfois, on a besoin de ré-entraîner le membre à bien marcher, même quand l’os est réparé, alors on garde la béquille un peu plus longtemps pour ne pas tomber et se le casser à nouveau. Avec un cerveau qui retrouve un fonctionnement plus efficace, on peut alors le ré-entraîner à fonctionner, et chercher quelque chose qui fasse sens pour vous. On appelle ça la psychothérapie, et c’est grâce à ce traitement que votre cerveau trouve, en vous, et parfois avec l’accompagnement d’un professionnel de santé, les ressources pour guérir de sa dépression. ». Monsieur Lettré se montrait très attentif, questionnant et aidant. Il semblait profondément amoureux de sa femme. On les imaginait assez bien discuter des heures durant de littérature, de philosophie, de grands concepts et de grandes idées, avec un amour immuable depuis des années.

Madame Lettrée évoluait bien. Elle était toutefois assez gênée par un constat, au niveau de ses angoisses et de ses humeurs, trouvant qu’elle ne cessait d’alterner entre un jour « terrible » où elle était percluse d’anxiété quasi incapacitante, et un jour « mieux » où elle était capable de s’investir dans les activités cognitives et physiques proposées par le service (et qu’elle trouvait alors d’un niveau beaucoup trop dérisoire). Et, dans ces journées « terribles », elle sollicitait les soignants en les apostrophant dans le couloir, souvent lorsque ces derniers étaient occupés avec une autre personne, les interpellant comme s’il s’agissait d’une question de vie ou de mort pour des problématiques pourtant très relatives, comme par exemple : « pourquoi est-ce que je vais mal aujourd’hui ? » ou encore « dois-je prendre un anxiolytique en si besoin ? » voire même « est-ce que je dois aller manger ce midi ? ». Intuition. Ces alternances, ses présentations parfois un peu théâtralisées, le côté très clivant qu’elle pouvait avoir au sein de l’équipe, la diversité des réactions « contre-transférentielles » qu’elle pouvait générer chez les soignants, l’aspect désorganisé d’une personnalité pourtant d’un bon niveau intellectuel et de fonctionnement social, la présentation presque histrionique mais ponctuelle de ses symptômes physiques avec une tendance à mettre systématiquement en échec les tentatives des soignants pour la soulager (refus des traitements prescris en cas de besoin, qui malgré un effet clinique manifeste quand ils étaient pris, étaient jugés inefficaces par exemple), ou encore son abord « tout ou rien » de certaines de ses difficultés laissaient entendre, raisonnablement, de rechercher un trouble de la personnalité de type état-limite, décompensé par l’annonce du diagnostic de maladie de Parkinson, associé au constat d’une réduction de l’autonomie suite à l’opération de hanche et à l’inéluctable diminution de celle-ci notamment au regard du vieillissement. Elle s’opposa toutefois fermement à la proposition de tests psychologiques.

Que faire ? Intuition. Retourner à une clinique « nue », comme disent les psychodynamiciens. J’interrogeais alors son mari par téléphone, à la recherche d’éléments évocateurs de trouble de la personnalité dans son histoire de vie. Il me la décrivit comme un homme profondément amoureux de sa femme. Une femme d’un très bon niveau intellectuel, enseignante en classe préparatoire des grandes écoles. Elle aimait, auparavant, réunir des amitiés de longues dates pour débattre des heures durant, parcourir le monde dans quelques voyages bien organisés, manifestant un certain aplomb dans les prises de décisions, mais ne manquant pas de se remettre en question et de faire preuve de réflexivité. Une certaine tendance à la précision, à la perfection, à l’excellence et au rangement. Pas franchement de quête identitaire, d’instabilité relationnelles, aucune conduite à risque, aucun antécédent psychiques. Tout au plus quelque chose de l’ordre de la personnalité peut-être un peu obsessionnelle et décompensée par une situation qui échapperait à son contrôle, la maladie de Parkinson et son inéluctable évolution. Ou, peut-être, comme il me témoignait de sa présence malgré le confinement sous forme de nombreux envois de lettres, photos et messages, auxquels elle ne répondait de très brièvement, pas systématiquement et de manière très succincte, une problématique plus systémique ?

Que faire pour prendre conscience de ces mouvements psychiques d’un jour à l’autre, aussi régulièrement ? Comment réfléchir sur les éventuels déclencheurs de ses angoisses ? Comment lui faire apparaître que, même dans certaines journées « terribles », l’engagement dans des activités cognitives ou physiques ainsi que la prise de certains traitements (médicamenteux ou non) pouvaient avoir un impact sur ses angoisses ? Comment lui faire découvrir et réfléchir à ses stratégies d’adaptation – coping ? Intuition. Je lui imprimais un tableau pour l’inviter à noter, de 0 à 10, l’intensité de ses angoisses, du calme ressenti, des techniques recherchées, et, conscient de sa détestation de l’objectivisation idéalisée, je l’invitais sur une dernière colonne à résumer sa journée en quelques mots, espérant réveiller la littéraire qu’elle était (et qu’elle se plaignait parfois de ne plus retrouver, incapable de lire ou de se concentrer dans les journées « terribles »). Elle investit l’exercice, ses angoisses notées soit 1-2 soit 7-8, en miroir du calme ressenti. Mais elle perçu sa sensibilité aux événements extérieurs qu’elle ne contrôlait pas, sa nécessité de « lâcher prise » qui ne collait pas avec sa difficulté à ne pas tout contrôler. Je lui ai souri : « ne peut-on pas contrôler le lâcher prise ? ». Encore une intuition. D’où est-ce que je sortais ça ? De quelle preuve d’Evidence Based Medicine formulais-je ce genre de consignes ? Autant le tableau donné correspondait à une sorte d’adaptation très détournée de l’exercice des colonnes de Beck en thérapie cognitivo-comportementale, autant ce conseil n’est qu’un agglomérat subconscientisé de lectures vaguement psycho-philosophiques. De quel droit, de quel référentiel, proposais-je ce genre de remarques ?

Car si, souvent, les médecins résument la sphère scientifique de l’EBM à cette notion de preuve scientifique, comme s’il y avait une vérité irréfutable sur laquelle prendre une décision, il s’agit peut-être d’une grossière erreur de conception philosophique et de traduction. Evidence se traduit en français par « preuve » ou « fait ». Il n’est alors nullement question de son caractère scientifique, bien que, par obligation déontologique, il convient en médecine de proposer des traitements issus des données les plus actuelles de la science… ou… de l’état de l’art. Nous retombons là encore dans une vieille bataille entre les partisans de la médecine comme un art et ceux de la médecine comme une science. L’issue de secours à cette opposition stérile réside dans le compromis proposé par l’EBM et souvent oublié : « Considérée dans son essence, la médecine n’est donc ni une science ni une technique, mais une pratique soignante accompagnée de science et instrumentée par des moyens technique » (Dominique Folscheid – DOI : https://doi.org/10.7202/401007ar). De cette conception de médecine comme une praxis, à l’instar de la Prudence Aristotélicienne, la médecine impose à chaque situation d’interroger les valeurs et les données probantes qui sous-tendent ses (co-)décisions. On ne choisit ainsi pas entre l’art et la science, ni entre le cœur et la raison, mais peut-être se laisse-t-on guider (ou perdre ?) par des intuitions plus ou moins motivées – colorées – d’art, de science, de principes, de finalités, de données, de contextes, de cœur et de raison.

Alors peut-être que cette patiente, entité symbolique d’une sorte Anna O., vient interroger ma posture clinique, les éléments sur lesquels j’essaye de baser mes premières décisions pleinement responsables, mon sentiment de légitimité à proposer un accompagnement voire une thérapie, ou encore ma gestion de l’incertitude irréductible de toute prise en soin. Peut-être de part sa carrière littéraire, et ses intérêts proches de mes lectures en poésie ou en philosophie, elle vient questionner mon rapport à l’écriture, à ma profession, à mon identité. Peut-être encore que son aspiration initiale à mourir, et sa quête de sens à une vie qui, irrémédiablement, se dirige vers la mort, vient réveiller les angoisses primordiales enfouies en moi comme chez tout être humain. Peut-être enfin que sa complexité inhérente à celle de la nature humaine et du mystère de l’individu, vient se confronter à l’impuissance absolue de la médecine, à la douleur de la fin prochaine d’un stage décisif, au deuil de pouvoir tout faire, tout penser, tout guérir ou tout comprendre, et au phénomène aussi fascinant qu’inquiétant que constitue ce lien particulier, intense et bidirectionnel qu’est la relation de soin.