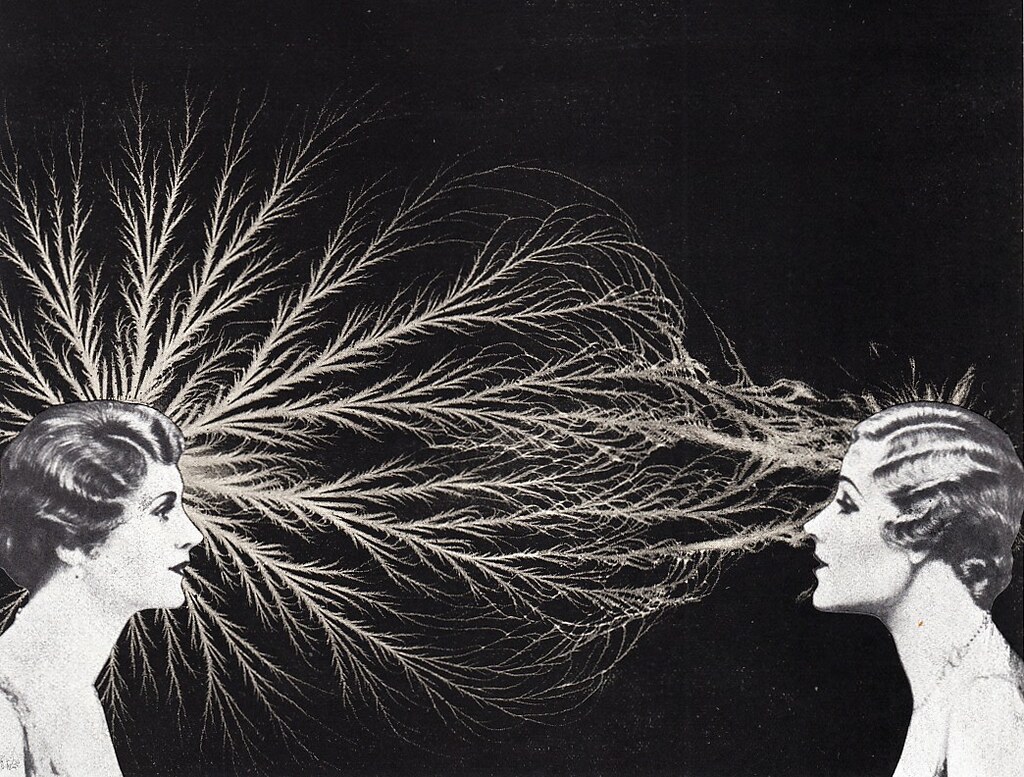

Dans l’amphithéâtre, il règne une ambiance indescriptible. Une tension discrète, mais palpable. Des sourires timides, forcés ou gênés. Comme s’ils n’avaient pas vraiment le droit d’être là. Comme s’il y avait eu une erreur. Comme s’ils étaient en train de rêver.

Ils ont à peine vingt ans, pour la plupart. Ils viennent de vivre une ou deux années infernales à travailler compulsivement des heures de cours sur des notions dont ils ne garderont l’usage que d’une infime partie : électromagnétisme, thermodynamique, botanique, biochimie des acides aminés, chimie organique, etc.. Et, après une série de concours à cocher des cases, alignés comme des oignons dans des salles immenses où chaque cliquetis de stylos résonnait religieusement, ils sont arrivés là, sagement, encore candides, en deuxième année de médecine.

Et, pendant quelques longues minutes (voir heures parfois), le défilé des administratifs, doyens, enseignants, leur présentera avec moult éloges leur faculté, les études médicales, chaque intervention suivant globalement le même plan : « bravo, vous êtes désormais en 2e année de médecine, vous serez bientôt dôôôcteur – présentation plus ou moins longue et incompréhensible – encore une fois, félicitations, et à bientôt, futurs collègues ». Comme si, le plus dur était passé. Comme si, désormais sacrés « dôôôcteur en devenir », ils ne pouvaient connaître que grandes joies et épanouissement infini. Comme s’ils avaient retenu un traître mot de l’organigramme de l’université, des sigles obscurs de DFGSM-truc, CFVU-machin, élus-BDE-BDA-bidule, BIPE-like-s’il-existe-pour-les-étudiants-« en difficulté », ECNi-R2C-tout-va-changer-de-toute-façon. On leur dit, en substance, que la vie est belle et qu’ils vont devenir dôôôcteur. Pourtant, selon le CNOM (bien qu’aucune référence officielle ne soit facile à obtenir sur internet), environ 20% des étudiants en médecine ne terminent pas leur cursus médical.

Justine mènera son premier cycle brillamment. Elle a réussi la PACES en une fois, et travaille assidûment ses cours. Elle va commencer son deuxième cycle par un stage en chirurgie, où elle passera ses journées à supporter les remarques les plus déplacées de ses collègues chirurgiens : « Je peux te bouffer la chatte en entrée », lui dira le PU-PH en se rendant au self. Un autre lui dira : « Pour le moment tu me détestes, mais bientôt ce ne sera plus le cas. Aujourd’hui tu me hais mais demain tu voudras faire l’amour avec moi. » en lui caressant la cuisse entre deux patients en consultation. En cours, elle entendra des enseignants plus ou moins jeunes leur dire : « Toute femme jeune en âge de procréer est une salope jusqu’à preuve du contraire. » ou encore « Le phéochromocytome c’est comme les femmes… Ça ment tout le temps ! » sous couvert de vouloir donner des moyens mnémotechniques… Entre le frotteurisme au bloc opératoire et autres violences sexuelles, Justine devra aussi faire face à la « banalisation » en raison du « folklore médical » qui justifierait ces délits.

Luc est un étudiant curieux. La biophysique et les statistiques n’ont aucun secret pour lui. Il est du genre à toujours poser une question qui dépasse du sujet du cours, pour le mettre en perspective avec d’autres notions, à lancer des hypothèses de fonctionnement ou de dysfonctionnements physiopathologiques, avec un goût certain pour la recherche. Il fatiguera les camarades qui vivent les cours, notamment « obligatoires », comme une corvée, ou qui ne supportent pas que les cours de préparation au concours se permettent de sortir de « ce qui est à savoir ». Il se trouvera confronté aux patients, à leur souffrance, à l’impuissance de la médecine sur bien des domaines, à l’incertitude qui déstabilise, surtout quand elle n’est pas réfléchie, à distance et en amont. Il connaîtra la descente dans les abîmes de l’humeur, vivant les gardes avec une angoisse toujours plus décuplée, lorgnant sur les flacons de médicaments en réanimation, voyant son esprit se remplir d’idées plus noires que les autres. Sonnant l’alerte auprès d’un camarade-ami, il sera hospitalisé un temps en psychiatrie, mûrira son projet professionnel, bénéficiera d’un accompagnement exceptionnel à la faculté, passera son examen national classant, et décrochera un poste en santé publique avec fierté. Il exercera désormais libre, heureux, et épanoui dans un univers de médecine, de chiffres, et de gens par milliers.

Amir est un garçon intelligent. Et c’est bien son problème. Tout l’intéresse. Ne sachant trop que faire après un bac « avec félicitations du jury », ses parents lui ont proposé de faire médecine, et il a décroché le concours sans grande difficulté. Mais voilà, le cursus allant, les cours de sémiologie le laissent indifférent. La physiologie l’ennuie. Oh, il réussit très bien ses examens. C’est d’ailleurs pour cela que les quelques personnes bienveillantes et investies en matière de pédagogie sont « passées à côté ». En fin de deuxième cycle, il a le sentiment d’errer entre les services hospitaliers, ne trouvant sa place nulle part. Il déprime, commence à s’enfermer chez lui, broie du noir. Et si quelqu’un était venu lui dire tout ce que la médecine offre comme diversité d’exercice ? Et si quelqu’un était venu lui dire que ce n’était pas grave d’interrompre ses études quand on s’aperçoit qu’elles ne nous conviennent pas, et qu’il était parfaitement entendable de faire autre chose ? Et si quelqu’un était venu lui dire qu’on pouvait prendre une année de pause, réfléchir à d’autres projets, cultiver son jardin, renouer avec sa passion grandissante bien que de découverte tardive pour l’architecture ?

Laura a mis deux ans pour décrocher la PACES. Elle est toujours un peu solitaire, jamais très bavarde, pas forcément timide mais souvent les sourcils froncés. Elle a des notes correctes, elle fréquente peu les associations étudiantes, les soirées, ou les sorties de façon générale. Elle gribouille souvent des symboles récurrents dans les marges de ses notes et se laisse facilement absorber, « la tête dans la lune », y compris face aux patients qu’elle rencontre pendant ses stages. Les encadrants la trouvent parfois « un peu bizarre », mais n’ont pas envie de s’embêter avec les signalements ou les invalidations pour un motif comme celui-là. Ils signent le carnet de stage et passent à autre chose, de toutes façons, les externes changent tous les 3 mois. Et c’est en plein milieu de son internat d’oncologie qu’elle fera son premier épisode psychotique bref, qu’elle récidivera plusieurs fois plusieurs mois plus tard. Arrêtée, diagnostiquée schizophrène, elle souhaitera poursuivre ses études, sera « réorientée » (plus ou moins contre son gré) vers une « spécialité de garage » entre biologie médicale et médecine du travail, enchaînera les décompensations psychotiques et, donc, les invalidations de stage, commencera à subir les effets de la dégradation cognitive, si bien que personne n’osera lui dire que son aptitude à devenir médecin sera clairement remise en question.

Ema a traversé la PACES avec un équilibre de vie parfait. Toujours attentive à son bien-être psychologique et physique, elle travaille bien, mais sans jamais se mettre de pression, et traverse ses études médicales dans cette dynamique. Elle choisit la meilleure spécialité (médecine générale), et traverse les stages avec cet état d’esprit qui lui réussit bien et que quiconque lui envierait. Jusqu’à ce que, petit à petit, la pression qu’on lui impose fasse pencher la balance. Ses semaines sont longues, 60h de travail en moyenne, avec parfois des semaines à 90 voir 100h lorsqu’elle doit réaliser plusieurs gardes et rester un peu plus tard le lendemain matin pour assurer une continuité des soins dans un centre hospitalier de périphérie, et que ses chefs lui font comprendre que, sans cet effort de sa part, ils ne pourront pas assurer leurs consultations et auront donc plus de travail. L’hôpital public connaissant un politiquement correct « temps de réaménagement des effectifs, des organisations du travail et le développement d’une politique managériale bientraitante », en d’autres termes, un grand manque de moyens et de personnel, elle doit assurer des missions chronophages habituellement dévolues à un poste de secrétaire médicale qui a été supprimé, et est sommée de demander moins d’examens complémentaires et de réduire la durée moyenne de séjour des patients qu’elle prend en charge pour « faire plus d’entrées ». Ses journées terminent de plus en plus tard, elle ne trouve plus le temps de se détendre en allant au yoga, rencontrer des amis, au musée et avec ses amoureux, et se retrouve un jour confrontée à son miroir lui renvoyant son image, amaigrie, abattue, et lorgnant du coin des yeux sur la boite entière d’antidépresseurs et d’anxiolytiques.

Alex est un jeune homme tranquille, qui traversera son cursus médical en même temps qu’il fera une découverte identitaire longue et progressive. S’assumant enfin homosexuel, il aura lui aussi à subir des quolibets aux violences les plus crasses. Il serrera les dents sur d’autres moyens mnémotechniques et représentations véhiculés par la profession, sur l’homosexuel VIH+ polyconsommateurs de substances et toujours à suspecter d’IST. Il devra se cacher de son orientation auprès de ses chefs de service par crainte des représailles et des moqueries. Et je ne vous parle même pas du parcours du combattant des personnes trans…

Et il y en a tant d’autres dont je n’ai pas parlé. L’associatif hyper-investi qui disparaît sans crier gare, et sans qui bien des choses à la faculté ne seraient pas. Le brillant silencieux qui mettra fin à ses jours en « surprenant tout le monde ». La personne originaire d’un autre cursus, qui après une passerelle se retrouve en médecine, et commence une longue dégringolade sans trouver d’accroche. La personne qui vivra des événements difficiles dans sa vie privée et qui ne trouvera aucun espace pour en parler. La personne harcelée. La personne en grande précarité. La personne souffrant d’une maladie chronique ou d’un handicap. La personne d’origine étrangère, ou qui vient de loin et se retrouve en métropole, coupée de sa famille et de ses racines. Tant d’autres, tant de situations, tant de chemins possibles vers la souffrance.

D’après une étude nationale que vous connaissez bien, sur un échantillon de 21.000 et quelques personnes allant de la 2e années de médecine aux dernières années du clinicat, les étudiants en médecine présentent pour deux tiers d’entre eux des signes d’anxiété PATHOLOGIQUE (je précise pour Jean-Michel N’en-manque-pas-une qui nous dira que soigner ça peut être angoissant), un tiers présente des signes de dépression, et un quart des idées suicidaires. Ce constat est multiple à l’échelle nationale, fait état d’un sur-risque manifeste quand on le compare à la population française de même âge, et est cohérent avec la littérature internationale sur la souffrance des étudiants/soignants.

Que cette même littérature expose des corrélations préoccupantes sur l’association entre l’augmentation du temps de travail et l’augmentation du taux de syndrome d’épuisement professionnel. Qu’on retrouve, dans les mécanismes avancés, de bonnes corrélations avec le manque de soutien des pairs, la pression administrative, le manque de moyens financiers institutionnels, le manque de reconnaissance… Et que cet état de mal-être, voir d’authentique souffrance, se solde par des arrêts, des suicides et des maltraitances que subissent les patients. L’omerta a été brisée, les ministères ont été saisis, un rapport du Dr Marra a été établi, le CNA s’est monté.

Mais les pouvoirs publics préfèrent distribuer des subventions à des associations SPSYXZ, dont les objectifs sont de soulager (les portefeuilles) des soignants en les appâtant avec un numéro gratuit pour être mis en contact avec un écoutant, qui pourra, selon une classification mystérieuse, les adresser à des consultations physiques dont les tarifs appartiennent aux professionnels (allègrement secteur 2). Ces subventions financent une communication audacieuse et grandiloquente : qui oserait s’en prendre à une association qui voudrait soigner les soignants voyons ? Le lobbying est efficace, la com’ aussi, et de grands noms disent oui en fermant les yeux sur cette mascarade vénale. Le site de ces structures est pourtant clair : l’objectif est d’ouvrir des cliniques privées spécialisées dans la prise en charge des soignants, quelle aubaine ! On peut donc d’emblée les orienter vers ce réseau privé, et leur promettre monts et merveilles et que grâce à leurs bons soins, tout va s’arranger. Depuis une première apostrophe sur twitter, une structure bien connue a fait mystérieusement disparaître ce projet de création de cliniques privées de leur site internet…

Donc, le curatif à tout prix, parce que c’est rentable, et qu’en plus, l’état ne paye pas. Enfin, si, la communication du privé, mais c’est semble-t-il acceptable. Par contre, investir dans le CNA, dans les facultés pour qu’elles mettent en place des structures d’accompagnement efficaces, non stigmatisantes, non psychopathologisantes, portées sur le développement professionnel et personnel de tous les étudiants en santé (pas seulement les étiquetés « difficiles »), sur la prévention, sur l’orientation, sur la réflexion pédagogique et la formation des formateurs, pour permettre aux Justine, aux Luc, aux Amir, aux Laura, aux Ema, et à tous les autres inconnus des bancs de l’amphithéâtre dès le début de leur formation de soignant, de faire ce chemin avec tout le soutien qu’iels dispenseront au centuple à leurs patient.es : non ? La logique capitaliste court-termiste a ses limites. En attendant, des gens meurent, faute d’accompagnement, faute de respect des conditions de travail, faute d’un investissement dans le champ de la santé et de l’éducation, faute d’une gestion appropriée des ressources publiques, et faute d’annonces qui ne sont jamais suivies d’actions réfléchies.

Quand les soignants s’effondrent, ce sont les patients qui sombrent. Nous sommes tous dans le même bateau. Et nous coulons.

PS – en cas de difficulté, quelle qu’elle soit :

- Numéro vert gratuit et à but non lucratif du conseil national de l’ordre des médecins en cas de besoin pour tout interne/médecin : 0800 288 038.

- Rapprochez-vous de votre structure facultaire locale si elle existe en cas de besoin.

- Les professionnels de santé peuvent vous aider : médecin généraliste, psychiatre, psychologue…

- Les proches, amis, collègues sont autant de ressources pour vous accompagner.

- Un site d’informations sur le bien être, l’orientation, les structures d’accompagnement… officiel et institutionnel, sans objectifs mercantiles, j’ai nommé le CNA (Centre National d’Appui à la qualité de vie des étudiants en santé) : https://cna-sante.fr. A visualiser sans modération.

Sources (non exhaustives) :

- Gaille M, Foureur N. « L’humanité », enjeu majeur de la relation médecin/patient. Y a-t-il une violence intrinsèque à la situation de soin ? Presses Universitaires de France; 2010.

- Frajerman A, Morvan Y, Krebs M-O, Gorwood P, Chaumette B. Burnout in medical students before residency: A systematic review and meta-analysis. European Psychiatry 2019;55:36–42. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.08.006.

- Rodrigues H, Cobucci R, Oliveira A, Cabral JV, Medeiros L, Gurgel K, et al. Burnout syndrome among medical residents: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE 2018;13:e0206840. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206840.

- Langevin S, Hivon R. En quoi l’externat ne s’acquitte-t-il pas adéquatementde son mandat pédagogique ? Une étude qualitative fondée sur une analyse systématique de la littérature. Pédagogie Médicale 2007;8:7–23. https://doi.org/10.1051/pmed:2007014.

- Boulé F. Hautement différente : la génération Y, un défi de taille pour l’enseignement médical. Pédagogie Médicale 2012;13:9–25. https://doi.org/10.1051/pmed/2012004.

- Pham B-N, Eschard J-P, Richard I, Etienne J, Massoubre C, les membres du groupe de pédagogie de la Conférence des doyens des facultés de médecine de France. L’analyse des difficultés du parcours des étudiants en médecine dans les facultés de médecine françaises. Pédagogie Médicale 2016;17:147–56. https://doi.org/10.1051/pmed/2016035.

- Bolly C. La mise en œuvre d’une démarche éthique peut-elle influencer la souffrance des soignants ? Psycho Oncologie 2011;5:98. https://doi.org/10.1007/s11839-011-0314-6.

- Le breton-lerouvillois G. La santé des étudiants et jeunes médecins. Conseil National de l’Ordre des Médecins; 2016.

- Bichsel DN. La stigmatisation : un problème fréquent aux conséquences multiples. REVUE MÉDICALE SUISSE 2017:4.

- Auslender V. Omerta à l’hôpital. Le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé. Paris: Michalon; 2017.

- Kalindjian N, Hourantier C, Ludot M, Corcos M, Moro M-R, Lachal J, et al. Perceptions des externes en médecine lors de leur stage en pédopsychiatrie : étude qualitative. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 2019. https://doi.org/10.1016/j.amp.2019.10.003.

- Rakotondrainibe A, Randriamizao HMR, Rasolofondranohatra HF, Samison LH, Andriamanarivo ML. Perceptions et indicateurs de syndrome de burnout chez des stagiaires de deuxième cycle en réanimation chirurgicale au CHU d’Antananarivo. Pédagogie Médicale 2017;18:101–5. https://doi.org/10.1051/pmed/2018008.

- Hermetet C, Arnault É, Gaborit C, Coillot H, Florence A-M, Diot P, et al. Prévalence et marqueurs de risque d’anxiété et de dépression chez les étudiants en santé : PréMaRADES. La Presse Médicale 2019;48:100–8. https://doi.org/10.1016/j.lpm.2019.01.002.

- Rotenstein LS, Torre M, Ramos MA, Rosales RC, Guille C, Sen S, et al. Prevalence of Burnout Among Physicians: A Systematic Review. JAMA 2018;320:1131–50. https://doi.org/10.1001/jama.2018.12777.

- Mata DA, Ramos MA, Bansal N, Khan R, Guille C, Angelantonio ED, et al. Prevalence of Depression and Depressive Symptoms Among Resident Physicians: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2015;314:2373–83. https://doi.org/10.1001/jama.2015.15845.

- Rotenstein LS, Ramos MA, Torre M, Segal JB, Peluso MJ, Guille C, et al. Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation Among Medical Students: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA 2016;316:2214–36. https://doi.org/10.1001/jama.2016.17324.

- Bouton C, Richard I, Bellanger W, Huez J-F, Garnier F. Que vivent émotionnellement et pédagogiquement les externes en stage de médecine générale ? Une étude qualitative. Pédagogie Médicale 2013;14:17–26. https://doi.org/10.1051/pmed/2013032.

- Marra D. Rapport sur la Qualité de vie des étudiants en santé. Ministère des solidarités et de la santé; 2018.

- Fortin M-L, Bouchard L. Soigner des personnes en fin de vie dans une unité de soins curatifs : privilèges et déchirements. Canadian Oncology Nursing Journal / Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie 2009;19:110–6.

- Provost A-SL, Loddé B, Pietri J, Parscau L de, Pougnet L, Dewitte J-D, et al. [Suffering at work among medical students: qualitative study using semi-structured interviews]. Revue Medicale de Bruxelles 2018;39:6–14. https://doi.org/10.30637/2018.17-080.

- Schernhammer ES, Colditz GA. Suicide Rates Among Physicians: A Quantitative and Gender Assessment (Meta-Analysis). AJP 2004;161:2295–302. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.12.2295.

- Vallieres EF, Vallerand RJ. Traduction Et Validation Canadienne-Française De L’échelle De L’estime De Soi De Rosenberg*. International Journal of Psychology 1990;25:305–16. https://doi.org/10.1080/00207599008247865.

- Fond G, Bourbon A, Auquier P, Micoulaud-Franchi J-A, Lançon C, Boyer L. Venus and Mars on the benches of the faculty: Influence of gender on mental health and behavior of medical students. Results from the BOURBON national study. J Affect Disord 2018;239:146–51. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.07.011.

- ANEMF, ISNAR-IMG, ISNI, Jeunes Médecins. Enquête santé mentale des jeunes médecins. ANEMF.org, le site officiel des étudiants en médecine 2017. https://www.anemf.org/blog/2017/06/13/enquete-sante-mentale-des-jeunes-medecins-2/ (accessed May 8, 2019).

- Cohidon C. Prévalence des troubles de santé mentale et conséquences sur l’activité professionnelle en France dans l’enquête “Santé mentale en population générale : images et réalités.” Institut national de veille sanitaire; 2007.

- Hojat M, Vergare M, Isenberg G, Cohen M, Spandorfer J. Underlying construct of empathy, optimism, and burnout in medical students. Int J Med Educ 2015;6:12–6. https://doi.org/10.5116/ijme.54c3.60cd.

- https://payetablouse.fr/