Cela fait longtemps que je n’ai pas écrit. Ce n’est peut-être pas si étrange que l’envie survienne en ce moment. Car aujourd’hui, c’est bientôt le premier jour du reste de ma vie, quelque part. Car aujourd’hui, c’est le dernier lundi de la dernière semaine travaillée en tant qu’interne. C’est la dernière ligne droite où l’imposture se cache derrière des croyances moins dysfonctionnelles à type de « c’est normal de ne pas tout savoir, je suis interne, j’ai encore beaucoup à apprendre ! » ou « si ça ne marche pas, c’est parce que je ne suis pas assez encadré/séniorisé » ou encore « au pire, si je ne sais pas, je demanderai à mon chef… ». Comme si apprendre à soigner se limitait à une grosse dizaine d’années d’études. Comme si, dans quelques jours, je m’endormirais interne et me réveillerait « sénior », touché par la grâce, ayant la science infuse et boursouflé d’un sentiment de légitimité soudain.

C’est plutôt un peu comme faire le grand saut, en haut du haut plongeoir. Grimper l’échelle est fastidieux et difficile, même si l’espoir et le rêve de sauter rend la montée excitante. On se laisser aller à imaginer le plongeon, agile et gracieux, les deux pieds bien joints soulevés par la force élastique de la planche, le corps magnifiquement aligné décrivant la courbe de l’arc de cercle parfait, les deux bras tendus symétriquement comme un bec de faucon pèlerin en pleine chasse, une sorte de ralenti cinématographique pour amorcer une descente rectiligne précise vers la surface immaculée de l’eau chlorée et scintillante, une entrée pleinement aérodynamique, un déferlement harmonieux de bulles et de gouttes jusqu’à parachever la performance avec la dernière perle d’eau retombant pile au point d’impact du plongeon… On se dit même que ça pourrait être facile, si on a bien travaillé, bien pris le temps de grimper chaque barreau de l’échelle, en sentant les tensions dans les muscles mis à l’épreuve, en comprenant chaque mouvement, chaque force en présence, chaque détail lequel, selon nos maîtres, si on l’oubliait, pourrait rendre le plongeon fatal. Ou ferait de nous un mauvais plongeur, indigne de prétendre plonger. La critique du plongeon des autres est d’ailleurs presque un sport national, et il est vrai que nous en voyons de toute sorte : des plats ventraux dramatiques (et parfois douloureux), des sauts partisans du moindre effort avec les deux pieds en avant et tant pis, des bombes qui vident la piscine sans scrupules pour les dommages collatéraux (et particuliers qui éclaboussent les autres plongeurs pour les couvrir de honte et les spectateurs qui ne demandaient qu’à ce qu’on prennent un peu soin d’eux).

Et puis, un jour que l’on attendait plus, on arrive en haut. Neuf, dix, onze, peut-être même douze mètres. En bas, des jeunes aspirants plongeurs nous regardent, avec ce même air admiratif que nous avions à leur place autrefois. Oui, autrefois, car il s’en est passé, quelques années, à grimper. A oublier, parfois, peut-être, cette place d’en bas, cette admiration, ou ce rêve de perfection. A s’oublier un peu soi-même, pour être garant d’une excellence, répondre aux attentes des maîtres, et surtout à celles des spectateurs dont il faut prendre soin : ne pas seulement leur offrir un spectacle, mais surtout leur rendre service, les guérir parfois de l’angoisse, les écouter toujours (même en étant aussi haut sur ce plongeoir), les accompagner dans le saut (et même avant, pendant, et après), les soulager souvent de l’attente dans laquelle ils sont eux-mêmes plongés. Et en même temps, ne pas se perdre dans l’océan de leurs attentes, savoir construire ensemble un chemin dans la tempête, une trajectoire pour le plongeon, en accord avec les valeurs savamment élaborées lors de l’ascension de l’échelle sous les yeux mystérieux de la société toute entière.

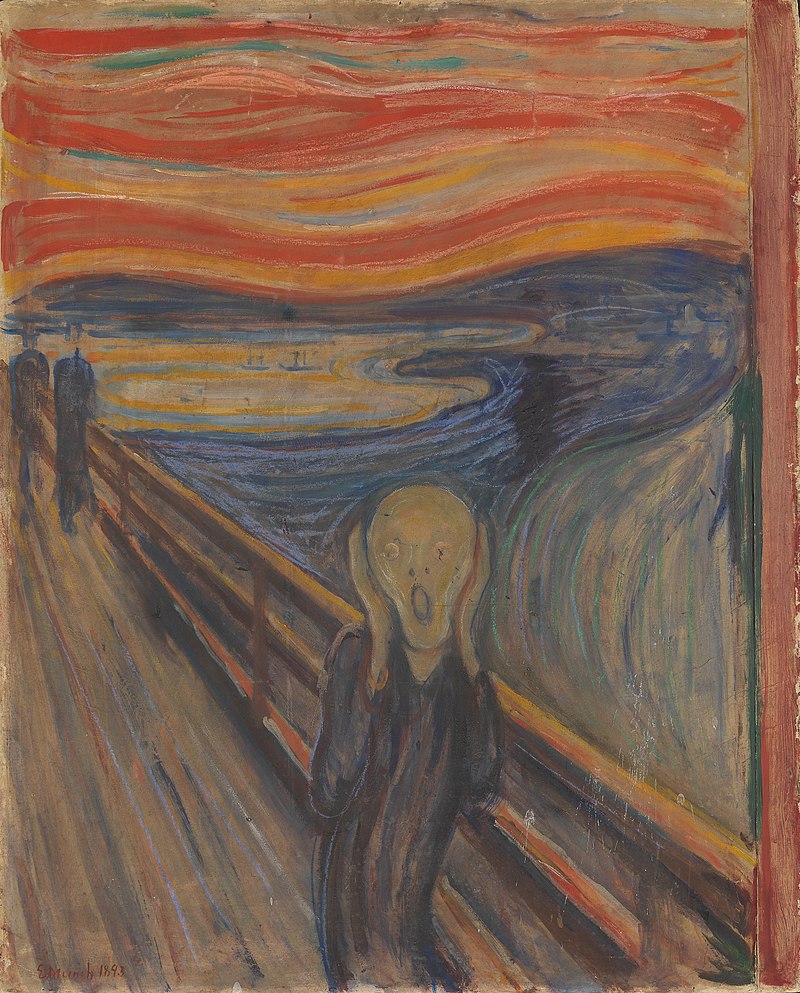

Alors comment ne pas s’agripper un instant, en sentant le vertige qui soudainement nous saisit, en haut du plongeoir, quand vient notre tour de sauter ? Comment ne pas sentir comme un rapport lointain avec l’idée d’une mort inéluctable, ce moment de la vie qui ne se vit qu’une fois, quand il s’agit un jour de passer de l’étudiant au docteur diplômé ? Comment ne pas figer jusqu’à notre souffle en apercevant à peine le bout de la planche, suspendue au-dessus du vide, de l’eau, des murmures des spectateurs, et de nos pensées automatiques et soudaines : « pourquoi ? Qu’est-ce que je fais là ? En suis-je vraiment capable ? Serai-je vraiment responsable ? Et si je rate ? Et si j’échoue ? Et si je tue ? L’ai-je même déjà fait en grimpant l’échelle ? Tout le monde saura alors ? Me laissera-t-on quand même sauter ? Puis-je même prétendre sauter ? Qu’est-ce que cela fera de moi ? Qu’est-ce que cela fera d’eux ? Et tous ces doutes sont-ils normaux ? »…

N’ayez pas peur d’avoir peur. Il y aura des sauts anxieux et des sauts heureux. Il y aura des sauts maitrisés et d’autres à perfectionner. Il y aura des sauts loupés, car un vent furieux, imprévisible et soudain détournera la trajectoire. Il y aura des sauts risqués qui se passeront pourtant bien. Il y aura toujours des sauts critiques, des sauts vertigineux, des sauts faciles et des premiers sauts. Et il y aura enfin, à chaque saut, une promesse d’empathie, d’implication et d’engagement, jamais plus léger que soi et son spectateur, toujours dans le respect de la vie, et résolument emprunte d’un peu de doutes, d’un peu de peur, d’un peu de folie, d’un peu d’amour, d’un peu de joie, d’un peu d’éthique et de beaucoup d’humanité.

Ceci n’est pas un point final. Ni même une virgule, mais peut-être juste une goutte dans la piscine…