« Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien (…) » Socrate.

« Je crois qu’on a tous eu un jour, une sorte de modèle, une personne qui nous a inspiré, qui nous a mis sur la voie, qui nous a éclairé ».

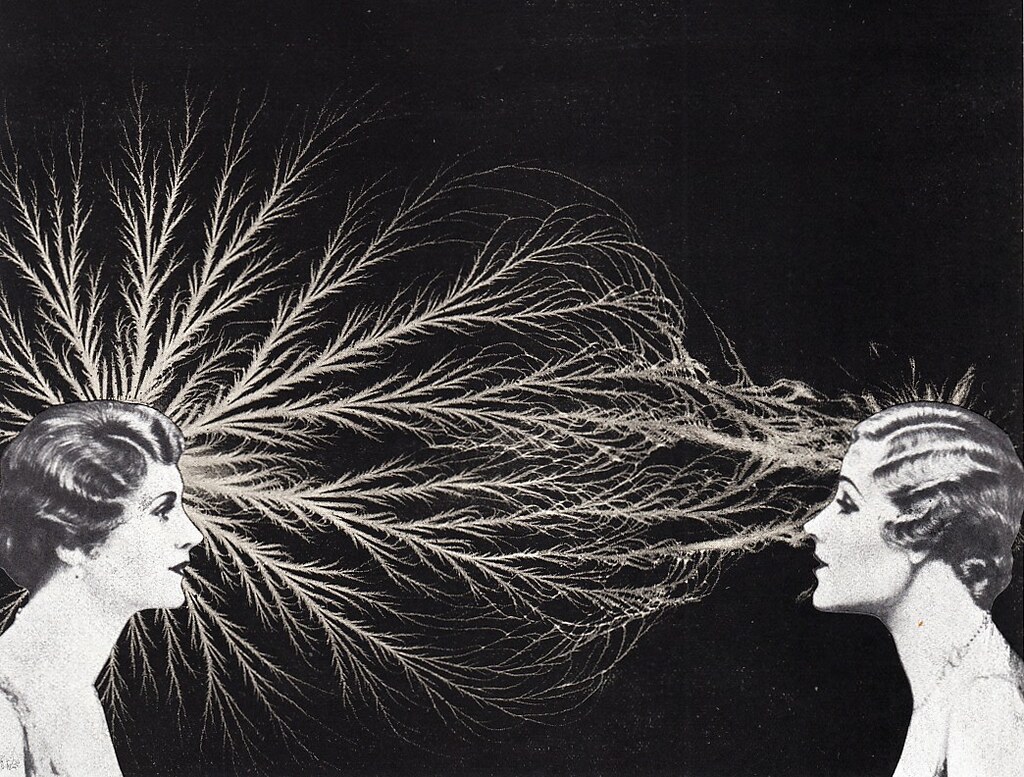

J’écoutais ma grand-mère parler à un instituteur qui acquiesçait sans la moindre hésitation, elle qui avait été aussi maîtresse d’école en maternelle, puis directrice. Je voyais défiler dans ma tête les professeurs, les maîtres de stages, les médecins et les soignants qui, simplement en faisant leur travail, avait mis un peu d’eau à mon moulin. Mais aussi, les récits, les histoires lues ci et là entre deux blogs, deux tweets, deux romans ou évoquées entre deux gorgées de café. Je voyais s’amonceler les petits morceaux, micro-fragments d’une sorte de futur médecin dont il me faudra, peut-être un jour, prendre les traits, porter la blouse et/ou le stéthoscope, la déontologie et la responsabilité qui vont avec. Ce futur médecin qui, peut-être, paraîtra comme tous les autres : assez sûr de lui, sûr de ses connaissances, sûr de ses savoirs, faire, et être. Mais l’illusion, le rêve, s’efface aussi vite qu’une flammèche vacille et se meurt sous un bref courant d’air.

*

8h30. J’arrive dans le service. L’équipe de garde, épuisée, fait ses transmissions à la relève. Je regarde la zone du « déchoc », là où vont les patients dits « tri 1 ou 2 », c’est-à-dire dont le pronostic vital est engagé à court terme, pour aller vite. Certains diraient « les vraies urgences », mais peut-être iraient-ils trop vite. Bref. Mon courage fond comme neige au soleil. Une petite voix sifflote « tu ne seras jamais capable ». De toute façon, le service en décidera autrement. Le Samedi, aux urgences, l’externe va au circuit court (correspondant aux patients dont le cas peut être traité assez rapidement, beaucoup de traumatologie, de petits bobos et de motifs qui se règlent « assez rapidement »). Alors j’y vais, à moitié soulagé, à moitié flagellé par ma conscience qui me dit que si je ne prends jamais de risques, c’est certain, je ne progresserai jamais.

*

10h. La salle d’attente du court ne désemplit pas. Les « j’ai mal au pied, à la main, au 4e orteil, au sternum, au dos, quand je fais pipi, à l’oreille, quand je fais ça ou ça et ça ou ça, la nuit quand je m’allonge, toute la journée, partout, j’en peux plus, je suis fatigué, j’ai un rhume ça fait trois jours et ça ne passe pas… » se suivent. Je ne juge pas. De toute façon, même le « rhume qui ne passe pas », pour moi, c’est un challenge diagnostique. J’ai l’impression d’oublier les questions clés, les signes cliniques clés, les examens clés. Ou alors, je me précipite sur ma première hypothèse et je me plante royalement. Le problème, c’est que j’écris vite et je présente bien les choses sur le dossier. Du coup, ça donne l’impression du type qui assure à l’examen clinique. Qui a tout bien écrit les signes négatifs. « Pas de signe de décompensation cardiaque droite : pas d’œdème des membres inférieurs, pas de turgescence jugulaire, pas de reflux hépato-jugulaire, pas de dyspnée, pas d’hépatalgie d’effort, … ». Et face au chef peu regardant, l’erreur est là, il fait confiance, il valide, et, aller, laissons l’imagination se déchaîner, le patient rentre avec un mauvais diagnostic, et meurt. Même les patient.e.s se font avoir. J’arrive tout calme, tout gentil, j’ai beau dire que je suis l’étudiant, ça passe à la trappe, à la fin de la consultation, iels me demandent la prescription, le bon de transport, l’arrêt de travail, comme si j’en avais le pouvoir. Iels lâchent des « c’est vous le médecin », « n’est-ce pas docteur ? », ou « c’est quoi votre spécialité ? ». Ma spécialité ? L’incompétence. Ou l’imposture. Ou les deux.

*

12h. Je ne sais plus combien de patient.e.s j’ai vu. Je ne vois pas le temps passer. Les seuls instants où je suis content, c’est quand une pauvre dame me demande un verre d’eau, depuis le couloir où elle est allongée sur un brancard au milieu des autres, hélant en vain les blouses blanches qui passent en faisant mine de ne pas l’entendre. Je lui apporte et un sourire s’affiche l’espace d’un instant. « Merci ». C’est tout, ça me fait du bien, pas d’imposture, juste un peu d’eau. C’est aussi cette jeune fille, en pleine crise d’angoisse type spasmophilie dans le couloir. Plusieurs aides-soignants sont passé.e.s, plusieurs infirmier.e.s aussi, débordé.e.s, quelques médecins un dossier à la main en train de réfléchir à leurs patients qui s’accumulent en attente de résultats. Je surprends les yeux désemparés d’une étudiante infirmière qui semble hésiter aussi à intervenir. Je m’approche de la patiente. Je croise ce regard que j’ai tant lancé il y a quelques années, à moitié vide, à moitié suppliant, à moitié vaseux, mais tellement intense. Comme un appel à l’aide. J’attrape un sac, à la MacGyver, les sachets en plastique où l’on met d’ordinaire les prélèvements pour les envoyer au labo. Je lui parle calmement, je lui explique, elle respire. Son compagnon est comme ragaillardi. Il l’aide. « Oui, les crampes dans les doigts, ça fait mal, ça fourmille, mais respirez, respirez, je vous promets, ça va passer. Vous n’allez pas mourir, vous allez vivre, vous allez vous relever, vous êtes forte et tranquille, entourée et aimée, tout va bien se passer. Allez, inspirez et soufflez avec moi, on y va ensemble… ». Je dis des banalités, au bout de quelques inspirations, je décroche un sourire. Au bout de quelques minutes, j’ai cru voir un rire et le sac est à côté. Mais je dois continuer ce que je faisais, et je prends congé. Je repasserais quelques instants plus tard, crise à nouveau, je m’arrêterais à plusieurs reprises pour l’encourager à respirer, mais chaque fois pris dans une tâche plus pressante, je serais coincé entre deux feux, la nécessité d’un service qui tourne, et l’obligeance d’humanité. Je m’arrête pour un monsieur qui voudrait uriner, allongé sur son brancard au milieu du couloir. Je me dégomme le dos à manipuler le pire brancard du service dans un couloir trop étroit et encombré pour le mettre dans un box, et lui donne un urinoir. En sortant, je dégote un drap, ressource rare en plein weekend, pour une pauvre dame frigorifiée. Je réponds au téléphone qui sonne dans le vide depuis plusieurs minutes pour tenter de rassurer une vieille dame qui pleure « non, mon mari ne peut pas rentrer chez nous, ça me tue de vous le dire, mais je ne peux plus m’en occuper ». Je raccroche. Je résiste à l’envie de pleurer en partant chercher un interne qui acceptera de s’occuper du patient que je viens de voir…

*

16h. Le chef s’éclipse pour manger. Mais voilà, fausse manipulation sur l’ordinateur, il a inscrit un patient comme sortant alors que ce dernier n’a pas été vu. Le patient en question est là depuis 6h. Il me charge d’aller le voir pendant qu’il va manger. Je n’en peux plus, mais j’acquiesce. De toute façon, si je n’y vais pas, le patient va attendre encore davantage. Voir l’étudiant, ça l’occupera… Le monsieur est celui que j’ai installé dans un box pour uriner un peu plus tôt. J’ai permis à sa femme de le rejoindre, ne comprenant toujours pas qu’on interdise un accompagnateur dans ces urgences. Ils m’expliquent. J’ai l’impression, l’espace d’un instant, d’être derrière un bureau dans un cabinet de médecine générale, et de voir un petit couple de personnes âgées qui me racontent leur histoire. L’homme dit en riant que « madame va vous dire mieux que moi ». La femme en question m’expose la situation avec précision, déballant sous mes yeux les comptes rendus des hospitalisations précédentes, du scanner, de la rectocolite sous AINS, de l’épisode similaire de genou gonflé et douloureux qui a eu lieu le mois dernier et qui avait été traité par de la colchicine. Ah… tiens, la goutte, c’est intéressant. Mêmes symptômes, ça colle bien. Je prends note et je fais « hmm ». J’écoute en me disant que ça au moins, a priori, je sais faire. Je retourne voir le chef, assez confiant dans mon diagnostic…

*

17h. Je commence à avoir vraiment faim et du mal à me concentrer. Mais les patients arrivent toujours et encore. L’un d’eux est là depuis un moment, je l’ai repéré dans la file d’attente des dossiers. Selon l’infirmière de l’accueil, il vient pour un « rapport non protégé ». Il a une trentaine d’année. Un interne avait ri en voyant passer son dossier, l’air de dire qu’il y en a qui viennent vraiment pour rien aux urgences un samedi. J’ai ravalé une remarque. Comme j’en ai ravalé pas mal, moi qui suis toujours du genre à défendre les motifs cachés et autres que certains appelleraient « futilités » des urgences. Je vais voir le patient. Je démarre avec les questions habituelles, histoire de ne pas rentrer brusquement dans le sujet, et de récupérer un peu les antécédents médicaux ainsi que d’esquisser un peu le mode de vie de la personne. Je demande « vous vivez où ? » « à Telleville » « Seul ? ». Je m’attends bêtement à un oui avec le contexte. « Non ». « Ah, avec votre copine ? ». « Non, avec mon mari, on a le droit maintenant ». Bien joué Litthé, toi qui posait toujours aux ados une question suffisamment ouverte quand il s’agissait de parler d’un.e partenair.e potentiel.le… Il m’explique alors qu’il a fait une rencontre type rencontre d’un soir et que le préservatif a craqué. Je la joue compréhensif, du moins, j’essaye de le montrer, mais ma démonstration semble passer pour un jugement. Je m’excuse, on rigole un peu. Pas facile d’aller interroger les gens sur ce genre de sujet : car dans ce cas de figure, il faut, pour être « dans les règles », savoir quel type de rapport (vaginal, anal réceptif, anal insertif, fellation), quel genre de partenaire, etc… pour stratifier le risque, soi-disant. On rigole un peu moins quand je lui explique la conduite à tenir. J’ai l’impression d’oublier des choses importantes. Je me sens patauger. Avant, je gérais ce genre de consultation à l’instinct, j’oubliais forcément des questions que je jugeais de toute façon intrusive, maintenant, je sais qu’on va me reprocher de ne pas les avoir posée. Je lui demande de patienter le temps d’aller chercher un test de diagnostic rapide s’il souhaite le faire, sachant que le rapport ayant eu lieu il y a quelques heures, il ne donne que le statut sérologique d’avant puisqu’il faut au moins 2 semaines après un rapport avant que la fenêtre virologique du VIH soit prise en compte. Je lui fais le test. Evidemment, le kit était défectueux, le point témoin n’est pas apparu. Stress, tension… Il sortira avec un traitement post-exposition et une consultation dans quelques jours dans le service spécialisé de l’hôpital. Je sortirais avec l’impression d’avoir été bien nul sur cette consultation. Je m’arrache le droit d’aller noyer mon chagrin dans un peu de pain (sec) hospitalier.

*

18h. J’expose mon diagnostic de goutte au médecin, assez content de cette idée, prêt à remettre une couche de colchicine. Je découvre alors la nécessité du dosage de l’acide urique. Bravo, bien joué Litthé, du médico-légal dans ta figure. Et une heure d’attente de perdue en attendant que le médecin ne revienne de sa pause déjeuner où tu aurais pu lancer le bilan. Ne pas connaître les exigences de la vraie vie, en médecine, ça peut s’excuser. Ne pas connaître les bases de la médecine que je suis sensé apprendre en ce moment, c’est inexcusable. Et après, Je me permets de critiquer ce médecin qui donne des antibiotiques à tire-larigot sur un syndrome grippal bénin parce qu’il y a 38°C de fièvre en trouvant que ce n’est pas très « reco ». Que j’apprenne déjà mes bases avant de cracher sur le travail des autres…

*

19h. J’aurais dû finir et quitter le service il y a une demi-heure. Mais certains dossiers n’étaient pas « bouclés » et comme j’étais l’externe qui avait vu les patients, c’était mieux que je m’en charge. Appeler le psy pour une pauvre dame restée depuis le matin pour des soucis d’angoisse que j’avais ressenti. Et récupérer les résultats du dosage de l’acide urique. Qui, brillantissime Litthé, étaient négatifs. Bravo le diagnostic de goutte. Bravo l’incapacité à évoquer le diagnostic différentiel de chondrocalcinose ! Combien de patients vais-je tuer par incompétence plus tard ?

Je suis au bout du rouleau, mortifié. J’ai envie de m’enfuir au plus vite et de rendre la blouse. Qui est le taré qui m’a donné le droit de poursuivre des études médicales ? Je repense à mon brillant meilleur ami, recalé trois fois en PACES, qui n’aurait probablement jamais été aussi nul que moi à cet instant. Je termine mes dernières missions et m’apprête à partir. C’est alors qu’une vieille dame m’interpelle. Elle se lamente : « Je ne comprends rien ». Je m’approche. Elle pleure, elle a mal, elle ne comprend pas ce qu’elle fait ici. Elle répète « J’ai 82 ans, mais je ne suis pas folle, j’ai toute ma tête, regardez comme je souffre ». Je ne sais pas quoi faire, alors, je lui prends la main benoitement et je l’écoute. Je l’écoute alors qu’au fond, je n’en peux plus non plus. J’ai 23 ans, je suis un peu fou, j’ai rien dans la tête, et peut-être que quelque part je souffre aussi. Mais ce n’est pas mon moment, ni le lieu, pour ma plainte. Je rassemble une énergie venue de je-ne-sais-où pour essayer d’entendre ce qu’elle me raconte. Je sens bien que la vitre entre nous est déjà fêlée, qu’il me faut redoubler d’effort pour l’écouter me raconter les malheurs de sa vie, son divorce, son fil unique, lui aussi divorcé, retourné vivre chez elle, ses petits-enfants de 21 et 23 ans qui ne viennent plus la voir. Je pense à ma mère qui, en ce moment en plein divorce m’a supplié un soir de ne pas l’oublier, plus tard, quand elle serait vieille et seule. Je pense à mon arrière-grand-mère que je n’ai peut-être pas assez visité de son vivant. Je pense aux peines de cœur de la vie, des couples qui se brisent et de mes propres peines. J’entends le discours de cette dame dont les mots traversent la glace entre nous et viennent se planter sur mes maux, laissant dans leur sillage les éclats de verre brisée. Quel regard porte-t-on, à vingt ans, à quatre-vingt ans, sur l’existence ? Ses yeux s’écartent et me demandent soudain : « vous êtes un jeune docteur, je vous ennuie, n’est-ce pas ? » « Non vous ne m’ennuyez pas ». Serait-ce un mensonge ? Moi qui ai tellement envie de partir, qui ne tient presque plus debout, qui me sent si nul et incapable, non seulement de l’écouter, mais aussi de l’aider. « Vous avez quel âge ? » « 23 ans » « 23 ans… vous vous rendez compte… vous pourriez être un de mes petits fils… ». Elle me parle d’eux, de la peine qu’elle a de ne pas les voir, qu’elle voudrait que son fils s’en sorte avant de partir, des médecins qu’elle a à peine vu, du psychologue de son fils qui va mal, du fait qu’elle va mal aussi. « Il va mal, je vais mal, vous voyez, je suis une mauvaise mère ! » « Mais non, il s’inquiète pour vous et vous vous inquiétez pour lui. N’est-ce pas comme ça, aussi, que sont les gens qui s’aiment ? ». Elle acquiesce et me raconte un autre morceau de sa vie, ponctué de ses plaintes de douleur qui me sont insupportables. Elle a une ordonnance d’antalgiques sur les genoux, elle attend l’ambulance pour la ramener chez elle. « Je suis bête n’est-ce pas ? Je suis bête, bête, bête… ». Je la regarde dans les yeux, je serre un peu plus sa main à elle dans la mienne, je lui dis une banalité suprême « Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes bête. Vous ne l’êtes pas. Là, vous avez mal, vous souffrez, mais vous n’êtes pas bête. ». Elle me regarde, me dit que je suis gentil tandis que je m’éloigne, que je subtilise et lui donne une plaquette d’antalgiques parce que les pharmacies le weekend pour une dame de 80 ans qui souffre ne sont pas faciles d’accès, et que je m’enfuis. Je suis un peu comme ces médecins pneumologues ou cancérologues qui assènent des discours sur l’importance d’arrêter de fumer, et qui vont s’en griller une entre deux consultations. Un genre d’être humain peut-être. Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Je croise au passage le monsieur avec la chondrocalcinose qui me remercie. De rien, de rien, j’aurai pu vous aggraver ou vous tuer, mais de rien monsieur.

*

Je rentre chez moi et je me dis que la figure du grand médecin sage qui nous impressionne tant, qui déroule le cas clinique avec une facilité déconcertante, c’est un peu la même figure du grand philosophe sage. Encore que le philosophe qui veut vivre dans une in-quiétude éternelle l’accepte et s’en réjouit pour s’étonner de tout, le médecin qui ne sait pas trouver un peu de calme intérieur, peut-il vraiment prétendre qu’il soigne les autres… ou se soigne-t-il un peu trop, lui-même, de son inquiétude ?